THE BLACK CAT (Le Chat noir) 1934 Edgar G. Ulmer

« Eh bien, je suppose qu’il faut bien qu’on ait des architectes, nous aussi. Si je voulais construire un asile d’aliénés joli, douillet et sans prétention, Poelzig serait l’homme de la situation. »

Poelzig, oui, mais pas Hans Poelzig (1869-1936), célèbre architecte de l’expressionnisme allemand, puis de la Neue Sachlichkeit, et accessoirement chef décorateur du Golem de Paul Wegener.

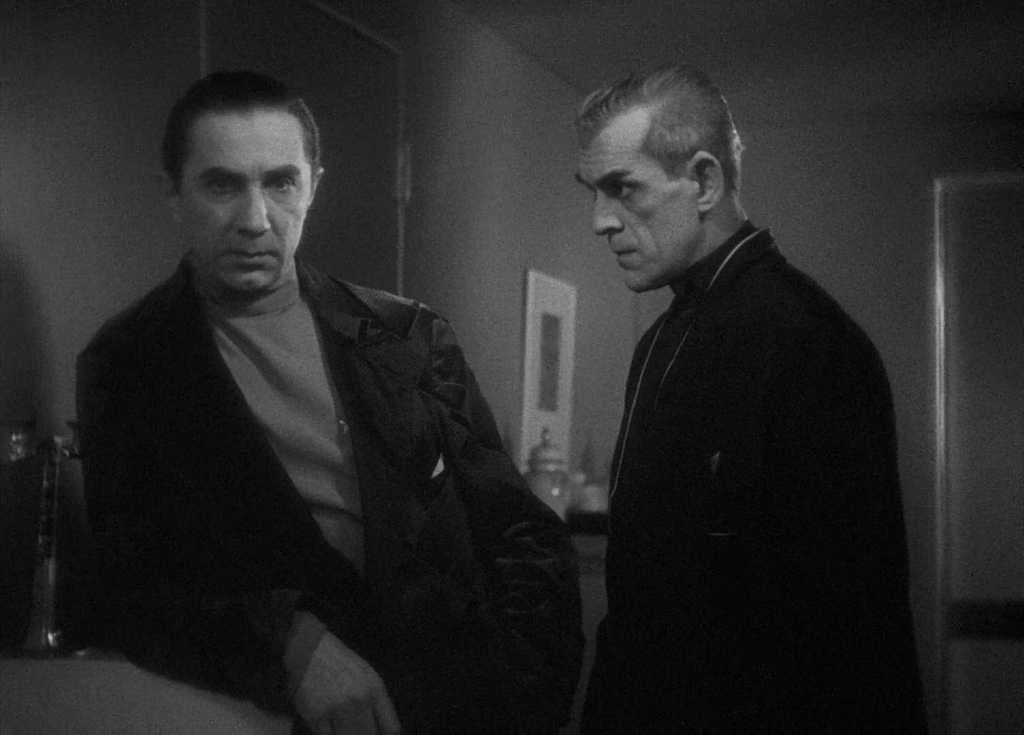

La citation ci-dessus fait référence à Hjalmar Poelzig (Boris Karloff), ci-dessus à gauche, qui partage avec Hans (ci-dessus à droite) le même nom, la même profession et le même goût pour des coiffures quelque peu extravagantes. Hjalmar est un personnage fictif, inventé par le cinéaste Edgar G. Ulmer pour le film d’épouvante Le Chat noir.

Ulmer, d’origine austro-hongroise, émigre aux États-Unis en 1926 après avoir travaillé à Berlin, notamment pour Max Reinhardt, F. W. Murnau et Eugen Schüfftan, comme scénariste et décorateur. Il codirige, avec Curt et Robert Siodmak ainsi que Billy Wilder, Les Hommes le dimanche (Menschen am Sonntag, 1929). Selon ses propres dires — rien ne le prouve toutefois —, il aurait également travaillé sur Metropolis et M le Maudit de Fritz Lang, ainsi que sur Le Golem de Paul Wegener, où il aurait rencontré Hans Poelzig.

En 1934, le studio Universal souhaite réunir Bela « Dracula » Lugosi et Boris « Frankenstein » Karloff, les deux plus grandes vedettes du cinéma d’horreur des années trente et quarante, dans un même film.

Une nouvelle d’Edgar Allan Poe sert de base à cette adaptation plus que libre — en dehors du titre, le film n’a aucun rapport avec l’histoire de Poe, si ce n’est la présence d’un innocent chat noir croisant parfois le chemin des protagonistes. Ulmer et son coscénariste Peter Ruric créent néanmoins une œuvre exceptionnelle, d’une mélancolie sombre, animée d’une tension psychologique constante et d’une esthétique du macabre très caractéristique de l’univers complexe d’Edgar Allan Poe.

Tout en étant un film dramatique, les dialogues affichent un mélange d’ironie macabre et de distanciation face au spectaculaire. Ulmer joue consciemment avec les codes du gothique et de l’expressionnisme :

« Tout cela me semble être un tas de balivernes surnaturelles. » – « Surnaturelles, peut-être. Balivernes, peut-être pas. Il y a bien des choses sous le soleil ! »

Les répliques sont prononcées avec un sérieux extrême, mais leur contenu est parfois si excessif qu’il frôle la parodie.

Un second degré assumé et nécessaire pour faire passer une histoire pour le moins rocambolesque, située dans la maison d’un architecte aussi célèbre que sinistre : l’écrivain américain Peter Allison et son épouse Joan, en voyage de noces en Hongrie, se retrouvent prisonniers dans la demeure de l’architecte Hjalmar Poelzig (Karloff). Le docteur Vitus Werdegast (Lugosi), rescapé de la guerre, y découvre que Poelzig a trahi son unité et séduit sa femme. Dans cette maison moderne bâtie sur les ruines d’un ancien champ de bataille, la folie, la vengeance et le satanisme s’entremêlent. Le film culmine dans une confrontation violente entre les deux hommes, symbolisant la corruption de l’âme et les cicatrices de la guerre.

L’historien du cinéma Kevin Brownlow souligne, dans son documentaire Universal Horror (1998), que les monstres des films des années 1930 (Frankenstein, La Momie, Le Loup-garou, Le Fantôme de l’Opéra…) sont aussi des allégories des « gueules cassées » de la Première Guerre mondiale, une manière de les rendre visibles. Le Chat noir est le seul de ces films qui fasse directement référence aux horreurs de cette guerre. Sauf qu’ici, personne n’a le visage défiguré ou d’autres signes extérieurs d’un monstre. Au contraire, Ulmer montre deux gentlemen, intelligents, courtois et cultivés qui s’affrontent.

Le Chat noir est une production « pré-Code » (avant la mise en vigueur de la censure instaurée en 1934 par le Hays Office aux États-Unis). On y trouve réunis : nécrophilie, satanisme, drogues, massacre de la Première Guerre mondiale, torture, messe noire avec sacrifice humain et un homme écorché vif ! Un autre élément troublant est la tension sexuelle latente qui traverse le film, centrée sur Jacqueline Wells dans le rôle de Joan Allison.

Le gros plan de la main de Poelzig/Karloff se crispant sur le bras d’une statuette nue, avec en arrière-plan le jeune couple qui s’embrasse, n’est qu’une des images saisissantes illustrant l’obsession maladive de l’architecte pour les jeunes femmes.

Le personnage du diabolique architecte Hjalmar Poelzig a été inspiré par plusieurs figures réelles : par Hans Poelzig, bien sûr, mais aussi par l’occultiste Aleister Crowley et — selon Arianne Ulmer, fille du réalisateur — par Fritz Lang, connu pour sa manière dictatoriale de diriger les tournages et de malmener acteurs et techniciens.

Si le film demeure un sommet du genre, il souffre néanmoins de limitations budgétaires et d’un scénario improbable et délirant, qui oblige Ulmer à expédier son récit en soixante-cinq minutes chrono.

Ces lacunes sont compensées par une atmosphère profondément inquiétante et oppressante, mêlant horreur gothique et modernisme glacial, et culminant dans un final au rythme effréné. Les dialogues brillants font de l’affrontement entre Karloff et Lugosi un véritable régal pour les amateurs du genre.

C’est le seul film où ils apparaissent ensemble dans des rôles d’importance égale. Si Karloff incarne, avec élégance et calme, un tueur dangereux et sataniste fanatique, la psyché de Lugosi, d’apparence cultivée et courtoise, est dévorée par sa soif de vengeance — le rendant aussi cruel que son adversaire.

La villa moderne de Poelzig devient le prolongement de sa volonté de domination. L’apparente fluidité des espaces est trompeur et ne laisse pas deviner la multitude de portes verrouillées et de passages dissimulés. La maison est une forteresse rationnelle, un plan d’architecte élevé au rang de système moral. Tout y est sous contrôle, y compris la lumière, distribuée avec une précision clinique.

Hjalmar Poelzig agit en véritable démiurge, ordonnant les habitants et visiteurs de la villa selon sa propre géométrie intérieure. Le modernisme, symbole d’un progrès censé libérer l’homme, se mue ici en instrument d’asservissement : un univers froid où l’harmonie devient tyrannie.

Suite et fin, avec une visite détaillée de la villa de Poelzig, la semaine prochaine sur cet écran !

THE BLACK CAT (Le Chat noir) 1934 Edgar G. Ulmer