BLUE VELVET 1986 David Lynch

(suite et fin de notre visite de Lumberton)

Après avoir évoqué la notion de voisinage dans le néo-film noir « Blue Velvet », voici une visite de l’appartement de Dorothy Vallens (Isabella Rossellini), chanteuse mystérieuse qui fascine Jeffrey (Kyle MacLachan), un gentil garçon un peu trop curieux.

Grace à Sandy Williams (Laura Dern), Jeffrey apprend que Dorothy habite au septième étage de l’immeuble « Deep River »6 sur Lincoln Street. Cette indication anodine fait partie des nombreux indices incongrus que sème Lynch le magicien, car le bloc d’habitation ne comporte que six niveaux !

6 Tourné en réalité devant le Carolina Apartments sur Market Street, à Wilmington.

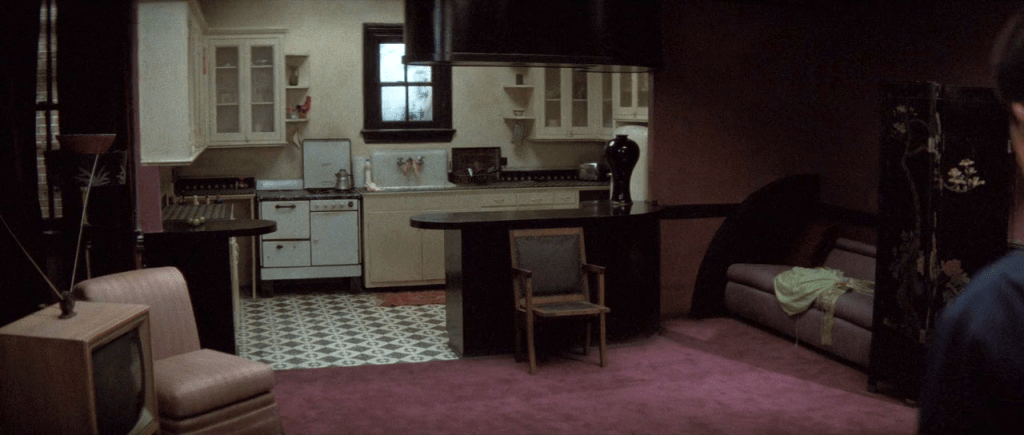

De nuit, à la recherche d’indices, Jeffrey s’introduit dans le logement vide de la chanteuse. L’intérieur de l’appartement a été construit dans les studios Carolco à Wilmington. Comme tous les intérieurs chez Lynch, celui de Dorothy Vallens dégage une étrangeté inquiétante, avec des textures palpables qu’on retrouve également dans le cinéma de la même époque de David Cronenberg et des frères Coen (notamment dans « Videodrome » et « Barton Fink »). Un mur courbé aspire les visiteurs du vestibule vers le salon de couleur pourpre avec ses fauteuils massifs et ses lampes art déco.

L’étrangeté du lieu provient aussi de la configuration spatiale de l’appartement qui joue un rôle significatif dans la narration. Les pièces à vivre sont spacieuses, la cuisine est ouverte sur le salon, offrant des vues dégagées. En revanche, les pièces privées, intimes, sont isolées au fond du logement, séparées du reste de l’appartement par un long couloir.

Dans une étude approfondie8, Richard Martin compare, à juste titre, l’appartement de Dorothy Vallens à plusieurs tableaux de Francis Bacon9, peintre torturé par excellence.

8 MARTIN Richard : The Architecture of David Lynch London, Bloomsbury Publishing, 2014 pages 78-84

9 Selon Claire Maingon, « Francis Bacon relie son intérêt pour la forme du triptyque à son amour pour le cinéma. » C’est un peintre qui décompose et juxtapose les images pour exprimer « la chair de douleur » et « des figures de la solitude à l’anatomie torturée ». Claire Maingon : Qui est Francis Bacon ?

L’influence du peintre est déjà évidente dans le premier court métrage de Lynch, « Six men getting sick », de 1967 (ci-dessus).

Le retour impromptu de Dorothy oblige Jeffrey à se cacher dans le placard d’entrée, d’où il observe la chanteuse en train de se déshabiller. Cette cachette le place en position de voyeur, mais aussi, par la configuration de la pièce centrale, dans celle de spectateur de théâtre.

Quand Dorothy s’éloigne vers la salle de bains au fond du couloir, la caméra de Lynch reste à distance et renforce ainsi l’impression d’un plateau de théâtre. Le spectateur au cinéma et Jeffrey dans son placard ne font plus qu’un.

La mise à l’écart des pièces privées (salle de bain / chambre) peut être interprétée comme un symbole de pudeur, voire de souffrance, illustrant l’intimité violée d’une femme, dont le corps a été à maintes reprises envahi et dépossédé au cours du film. L’agencement de l’appartement reflète symboliquement les ressentis et les traumatismes psychologiques du personnage.

Cette approche scénique rappelle le travail de Chantal Akerman dans «Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce, 1080 Bruxelles» (1975) ci-dessus, où la chambre du personnage principal, pourtant lieu d’un évènement terrible, est également dissimulée, isolée au fond de l’appartement.

Surprise par un bruit inopiné, Dorothy s’empare d’un grand couteau et découvre, déconcertée, son visiteur clandestin. Après l’avoir obligé à se déshabiller, puis à lui prêter main forte (« Help me »), elle change de registre pour lui demander de la maltraiter (« Hit me »). Mais la sonnette interrompt la scène et Jeffrey se cache à nouveau dans le placard, cette fois-ci avec l’aide de Dorothy, pour échapper au regard de Frank (Dennis Hopper), un dangereux psychopathe, qui la maltraite sous les yeux de Jeffrey, impuissant.

La position de Jeffrey dans le placard nous ramène au gag classique de l’amant planqué dans l’armoire pour échapper au mari revenu trop tôt. Lynch propose une autre lecture de la scène, plus perturbante : le placard devient refuge ou cachette plaçant Jeffrey dans l’attitude de l’enfant, qui assiste aux violences domestiques de ses parents (Dorothy et Frank).

Pour les amateurs de films d’horreur, le placard à persiennes est surtout associé au climax de « Halloween » de 1979 (ci-dessus), classique incontournable de John Carpenter. Laurie (Jamie Lee Curtis) s’y réfugie afin d’échapper à Michael Myers, bogeyman et tueur en série increvable10.

10 Le placard renvoie aussi à toute une série de romans et films, où il est à la fois lieu de punition et refuge pour l’enfant, dont l’exemple le plus connu est sans doute le cagibi sous l’escalier d’Harry Potter.

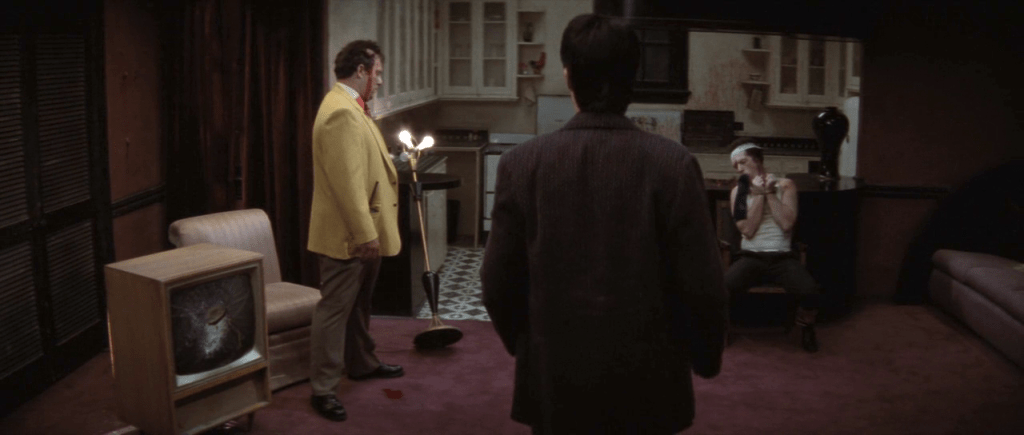

A la troisième (et dernière) visite de l’appartement de Dorothy, Jeffrey se trouve nez-à-nez avec une véritable composition à la Francis Bacon, puisque deux personnages grotesques à la chair torturée complètent l’ameublement : le mari de Dorothy ligoté et ensanglanté repose avachi et sans vie sur une chaise ; debout immobile, un policier en civil – le mystérieux homme en jaune – une blessure béante à la tête, se vide de son sang. Il est mort mais il ne le sait pas encore.

Lynch ne prend pas la peine d’expliquer leur présence, ni leur état. Il déstabilise le spectateur avec un tableau vivant qui n’expose que des morts dans une composition abstraite, absurde et cruelle 11.

11 Le poste de télévision avec son écran fracassé est un détail important (des photos de plateaux montrent que c’est Lynch lui-même qui a détruit la télé à l’aide d’une massue !). On retrouve la scène de télé défoncée à coups de massue au début de « Twin Peaks – Fire walk with me ».

L’arrivé impromptue du dangereux Frank oblige Jeffrey à se refugier à nouveau dans le placard. Mais cette fois-ci il est armé !

Malgré la réunion de tous les clichés d’une « fin heureuse », Lynch sous-entend 12 qu’il ne suffit pas de quitter l’appartement de Dorothy et de retourner dans le bon voisinage des lotissements bien rangés pour échapper au côté obscur de Lumberton.

12 On peut facilement s’apercevoir que le rouge-gorge, montré en gros plan et admiré par Jeffrey, Sandy et la tante Barbara, n’est pas un vrai. Très attentif au moindre aspect visuel (et sonore) de son œuvre, il est évident que Lynch souhaite que le spectateur soit conscient de l’artifice. Outre une remise en question d’un monde (un peu trop) parfait, c’est aussi une preuve de l’humour pince-sans-rire de son auteur.

Et Jeffrey le curieux continuera peut-être à rendre visite en cachette à Dorothy Vallens ?

Merci à Magda TM pour sa contribution au texte.

BLUE VELVET 1986 David Lynch