LE ROI ET L’OISEAU 1980 Paul Grimault

“Premier étage, affaires courantes, contentieux, trésorerie, orfèvrerie, trésor public […].

Prison d’état, prison d’été, prison d’hiver, prison d’automne et de printemps, bagne pour petits et grands […]

Trompettes, brosses à reluire et tambours, gendarmerie, lavatories, manu-militari… »

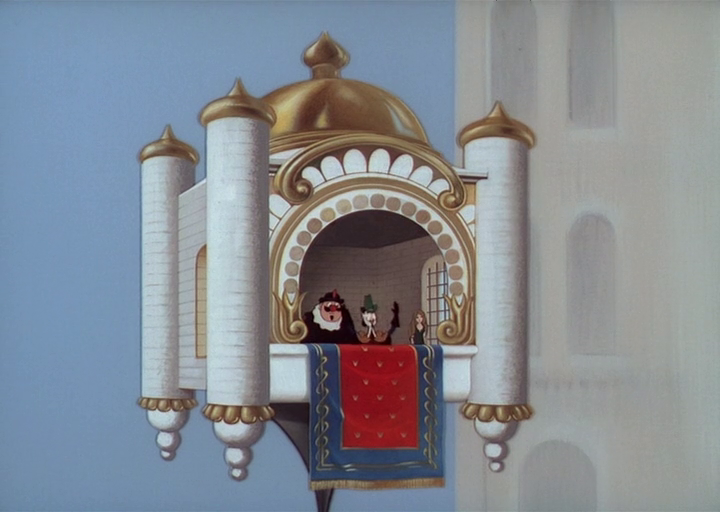

C’est avec bonheur qu’on écoute l’inventaire de Jacques Prévert à l’ouverture du dessin animé « Le Roi et l’Oiseau », qui accompagne la montée du monarque dans son ascenseur-fusée.

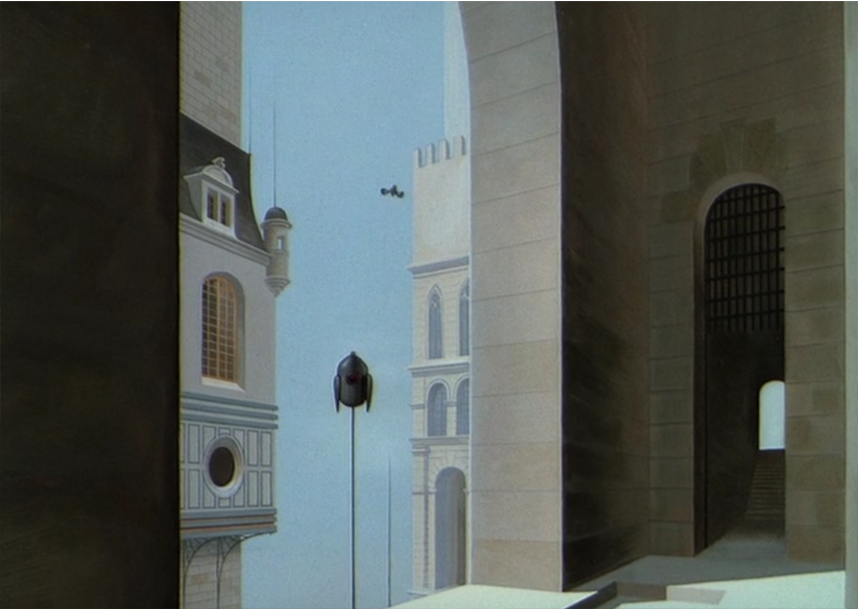

Commencé en 1946 et de ce fait, premier long métrage d’animation français, d’après La Bergère et le Ramoneur de Hans Christian Andersen, la version définitive1 s’ouvre sur un château de rêve à la Walt Disney… Mais en y regardant bien, pas tant que ça. Une verrue plutôt, une tour de Babel, qui mélange toutes les époques, de la forteresse moyenâgeuse à la tourelle façon enluminure, du style vénitien avec jardin à la française aux arcs impériaux avec nid d’aigle sommital…

1 Faute de financement, le film est resté longtemps à l’état de court métrage (sorti en 1952), puis a été repris par Pierre Grimault à partir de 1976, pour aboutir au film de 1980

Voilà un dessin animé qui fait le pari que les jeunes spectateurs (et les moins jeunes) sont assez intelligents pour qu’on leur parle du monde tel qu’il est… et qui le fait avec beaucoup de talent !

La longue gestation du film « Le Roi et l’Oiseau » est portée par un maître des décors2, Paul Grimault, et le poète Jacques Prévert. Pour parler du monde tel qu’il ne va pas, les deux complices ont convoqué toute l’histoire de l’art et de l’architecture, ce qui mérite bien un petit inventaire.

2La notion de maître de décor plutôt que dessinateur n’est pas fortuite, puisque, selon Jean-Pierre Berthomé, « un décor ne se contente pas de décrire le cadre d’une action, il est aussi une proposition de mise en scène que la prise de vues n’aura pas d’autre choix que d’enregistrer. » p. 255, Jean-Pierre Berthomé, Le décor de film, Nantes, Capricci, 2023. Le dessinateur est cinéaste, décorateur, éclaireur et règle le cadre en même temps

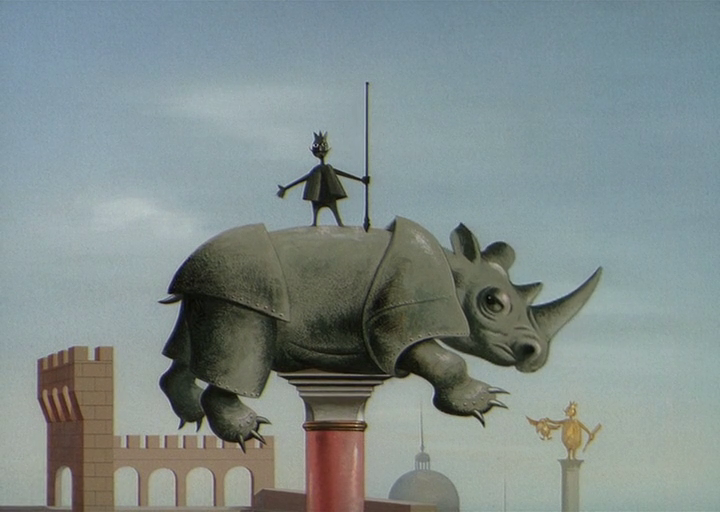

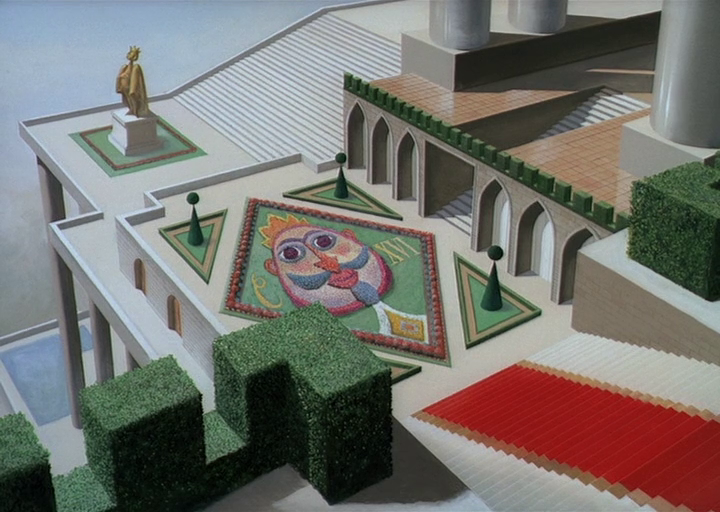

Charles V-et-trois-font-huit-et-huit-font-seize, roi de Takicardie, règne sur un domaine à la gloire de son ego. Toute ressemblance avec des personnages existants n’est pas fortuite !

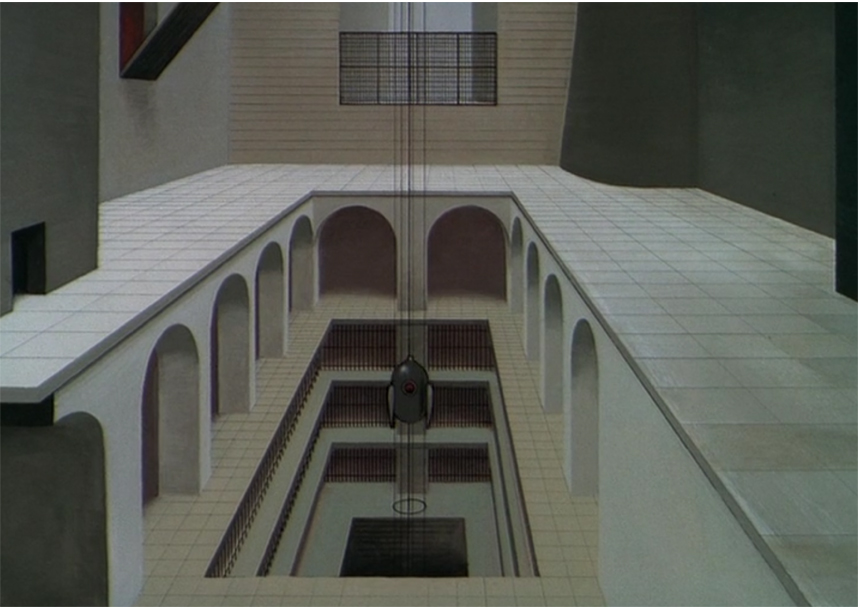

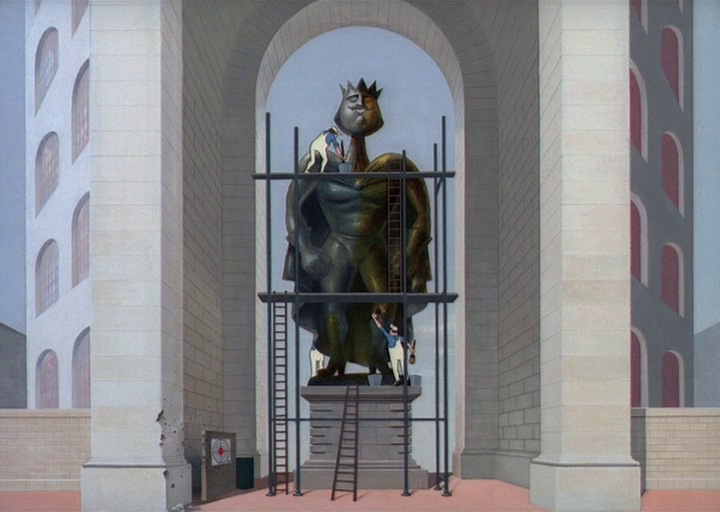

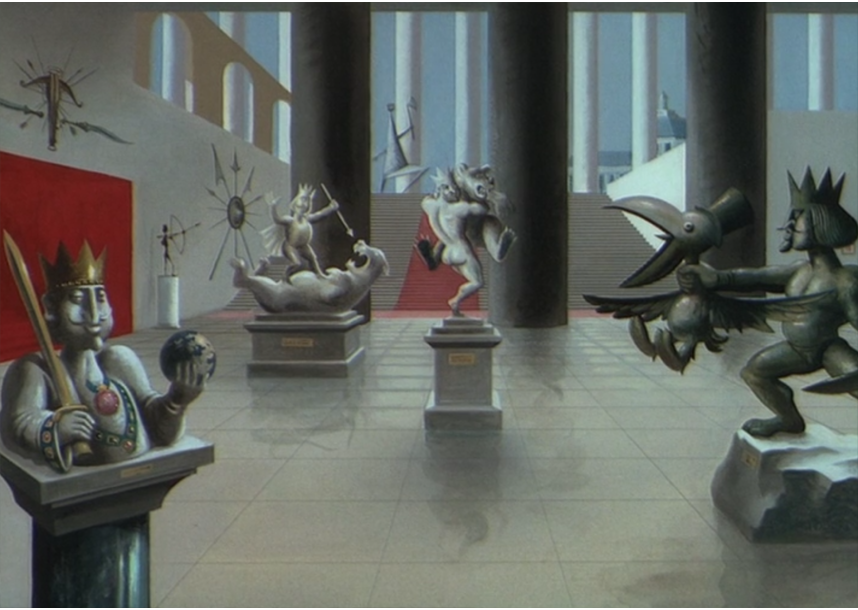

Très naturellement, il s’entoure de sculptures monumentales dans un décor digne de Giorgio De Chirico et possède des salles d’exposition à l’image du Louvre… La régularité des ouvertures, les colonnes très élancées et la froideur du marbre uniformément répandu, soulignent ses tendances fascistes ou staliniennes (au choix !)

Dans la galerie de peinture où le roi se fait faire son portrait au début du film, on reconnaît une toile impressionniste de Seurat, une autre de Van Gogh, le fifre de Manet, et une gigantesque tapisserie façon Gobelins… Si ce roi n’a pas l’air très intelligent, il a au moins des références !

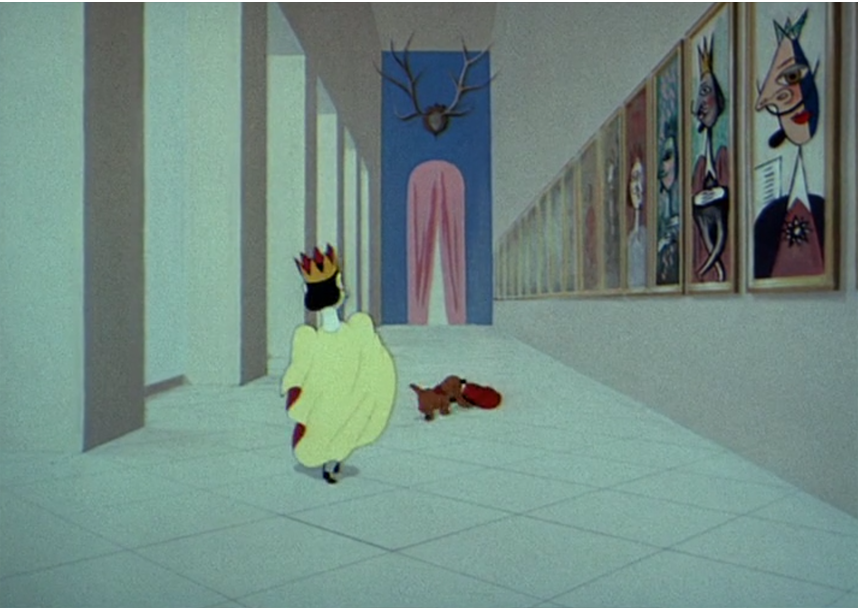

Ce qui ne l’empêche pas d’éjecter dans une trappe son peintre trop véridique qui l’a dessiné tel qu’il est (il louche). Le roi sort dignement de la séance, traversant une galerie bordée de portraits cubistes, dans le style d’un Picasso ou d’une Dora Maar.

La seule personne qui résiste au roi est un oiseau ! Ce dernier élève seul ses quatre oisillons après la mort de leur mère, victime d’un malheureux accident de chasse dû au roi. Le volatile coloré incarne ici la voix du poète, libre, irrévérencieux, et décomplexé (il chante faux). Il a aussi l’avantage de pouvoir voler, ce qui lui facilite la tâche pour échapper aux sbires du roi.

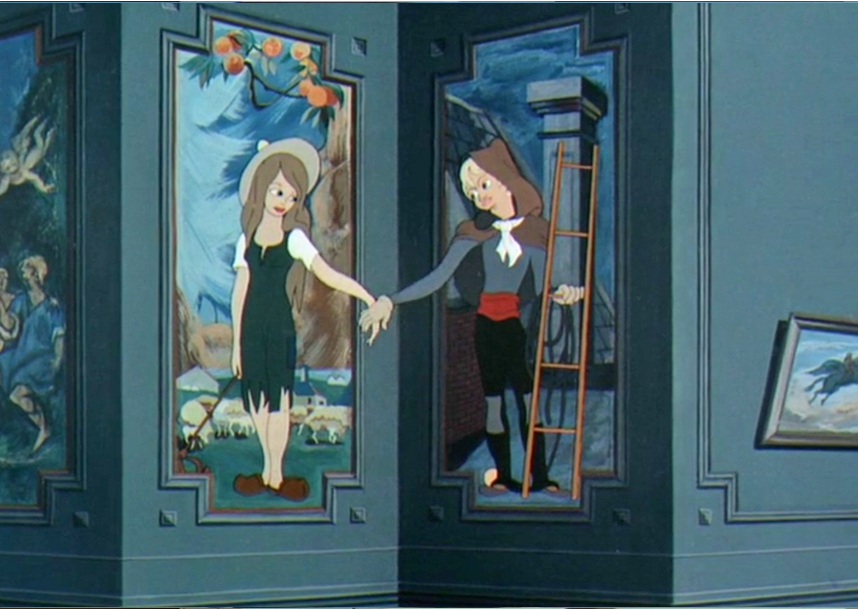

Autre chose résiste au roi : l’amour entre une jolie bergère et un petit ramoneur de rien du tout, dont les portraits se font face et s’animent à la nuit tombée.

Dans un mouvement gracieux, les deux amoureux s’échappent de leur cadre. L’image du roi quitte à son tour son support, d’abord pour éliminer le vrai monarque, puis pour tenter de séduire la petite bergère par la persuasion.

Une vision très avant-gardiste du pouvoir que prend l’image sur la personne, et une dénonciation avant l’heure du patriarcat : rarement petite bergère n’a été si peu consentante, son « oui » déguisé par la voix d’un policier zélé.

L’intrigue amoureuse étant somme toute assez mince, c’est la richesse du portrait des méchants qui porte littéralement le récit, avec mimiques et traits si judicieusement caricaturés, rendant leur apparition jubilatoire.

Mais le rôle principal est tenu ici par… le château, dont on découvre que, s’il monte très haut, il descend aussi très bas dans les entrailles de la terre, dissimulant une véritable ville basse, sans soleil ni oiseaux, …

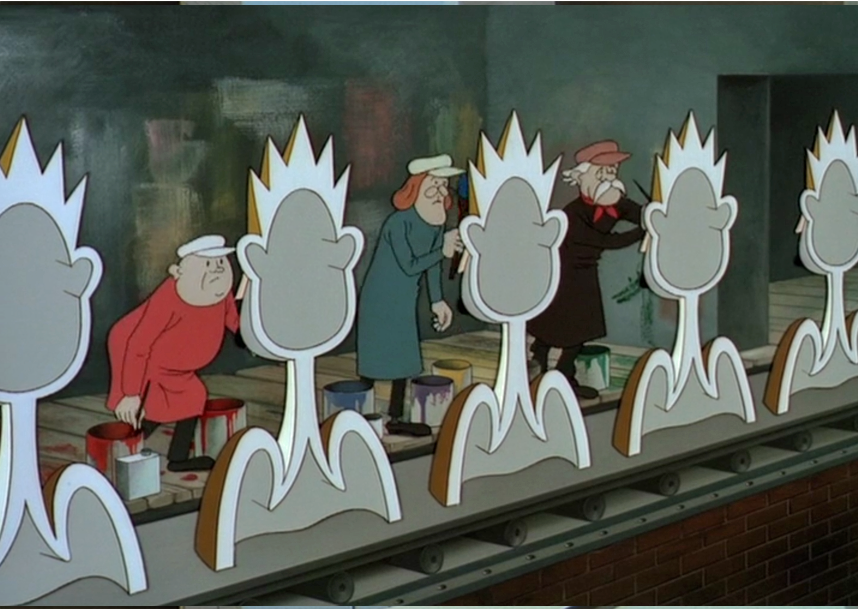

… où les hommes s’abrutissent à fabriquer à la chaîne des œuvres de propagande, mises à mal par le sabotage du ramoneur dans un clin d’œil aux Temps modernes de Chaplin.

On comprend alors que cette ville est devenue souterraine par le fait que le monarque a construit son château au-dessus, la privant de soleil, d’horizon et de verdure. Une métaphore puissante sur le pouvoir totalitaire et son oppression et en même temps, une réalité physique largement documentée sur la façon dont les villes en général se reconstruisent sur elles-mêmes, telles des palimpsestes3, ces parchemins qu’on recycle en faisant disparaître le texte initial pour y écrire à nouveau.

3 Voir aussi la définition de l’historien de l’art et d’architecture André Corboz : « Le territoire comme palimpseste ».

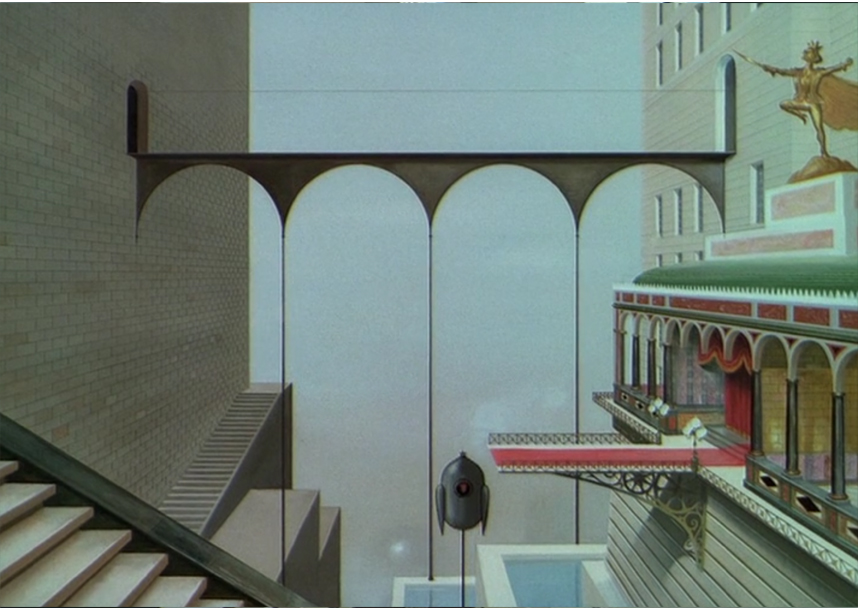

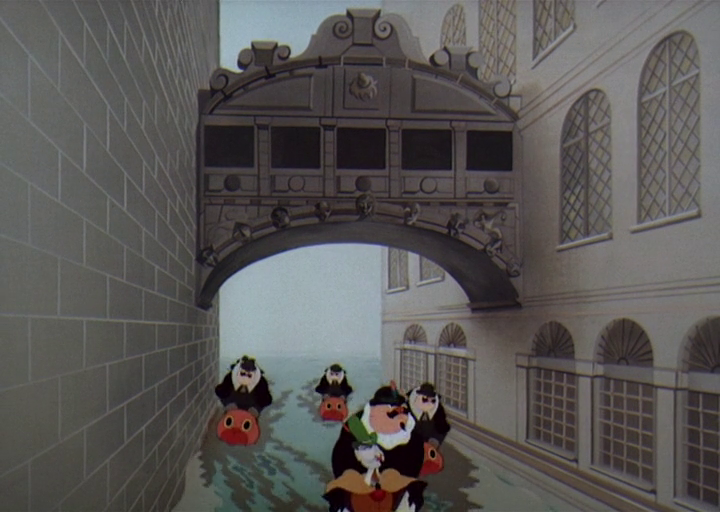

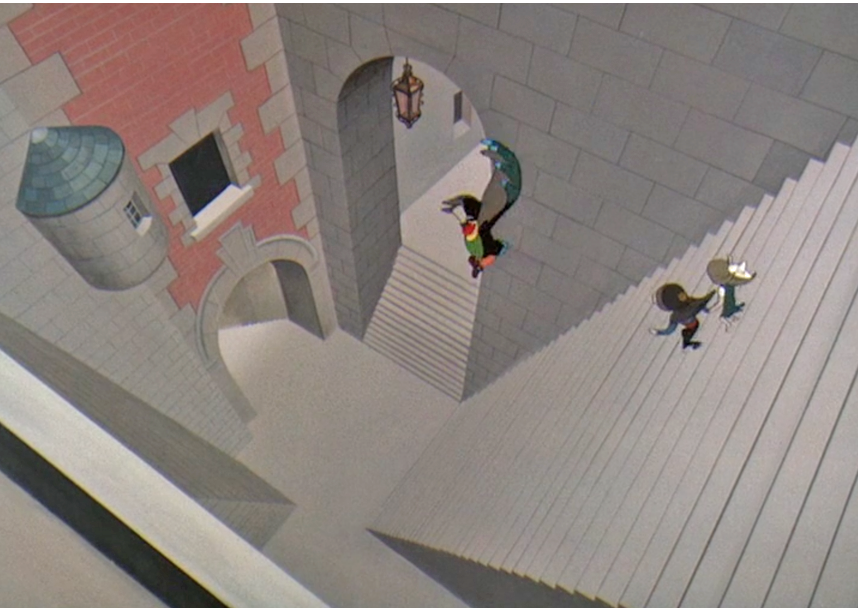

L’architecture du château est donc logiquement riche en références d’œuvres picturales fortes (Salvador Dali, M. C. Escher, Giorgio De Chirico, Giovanni Battista Piranesi, …) et évoque aussi bien des bâtiments célèbres (pont des soupirs à Venise, jardins de Villandry, pagodes chinoises, …) que des scènes de cinéma d’anthologie (notamment en puisant dans « Metropolis » de Fritz Lang), avec des effets simples mais efficaces.

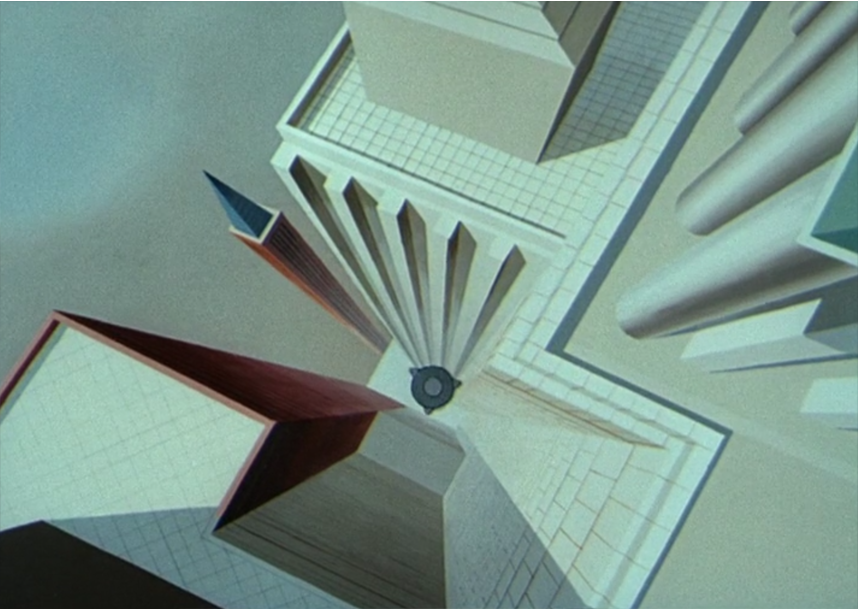

De nombreuses perspectives accentuent les points de fuite et la verticalité du château tout en insistant sur le côté bricolé, aggloméré et désordonné de cette architecture, où l’on découvre en passant des éléments de temples byzantins, de tours vénitiennes, de palais autrichiens…4

4« C’est en regardant « Le Roi et l’Oiseau” de Paul Grimault que j’ai compris qu’il fallait utiliser l’espace de manière verticale. Si vous dessinez un village très en détail, il n’arrivera pas à vivre si vous n’introduisez pas de dimension verticale. Il faut un mouvement ascensionnel complet dans un film pour que l’histoire prenne sa vraie dimension.” – Hayao Miyazaki / https://www.sundialpress.co/2020/02/28/le-roi-et-loiseau-matiere-a-penser-pour-temps-troubles/

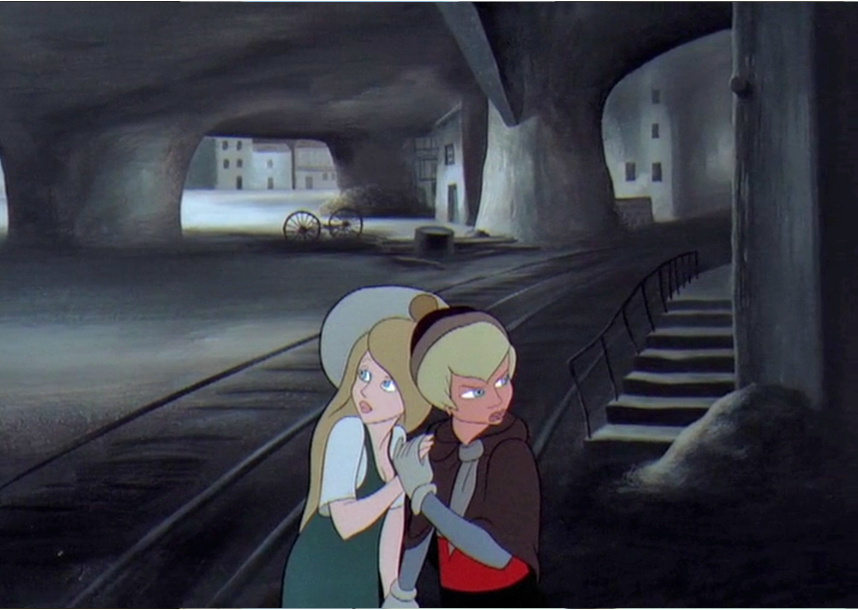

Dans une séquence époustouflante, Grimault met en scène une successions d’escaliers incroyables et interminables que les amoureux dévalent à toute vitesse. La fuite se transforme en descente aux enfers vertigineuse jusqu’à la ville basse !

Cette course passe ainsi de la pleine lumière éblouissante des marches monumentales qui évoquent des pyramides aztèques, jusqu’à la nuit la plus totale dans des espaces piranésiens5 menaçants, aux ombres expressionnistes.

5Piranèse (1720-1778), graveur et architecte italien au style fantastique tourmenté et à l’imagination passionnée

Dans la ville basse – sous-sol labyrinthique, noir et miséreux – sont relégués les travailleurs qui n’ont jamais vu ni soleil, ni oiseau.

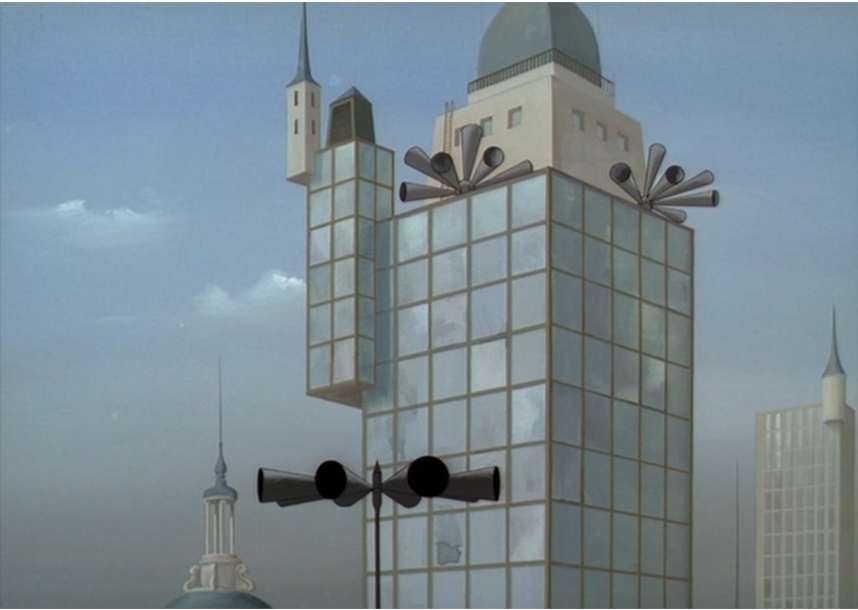

Le système totalitaire s’exprime aussi par son appareil policier de surveillance permanente. Pour ces postes imposants, Grimault a dessiné des façades vitrées qui voient tout mais qui ne laissent rien voir – architecture classique des quartiers de la finance, tournée ainsi en dérision.

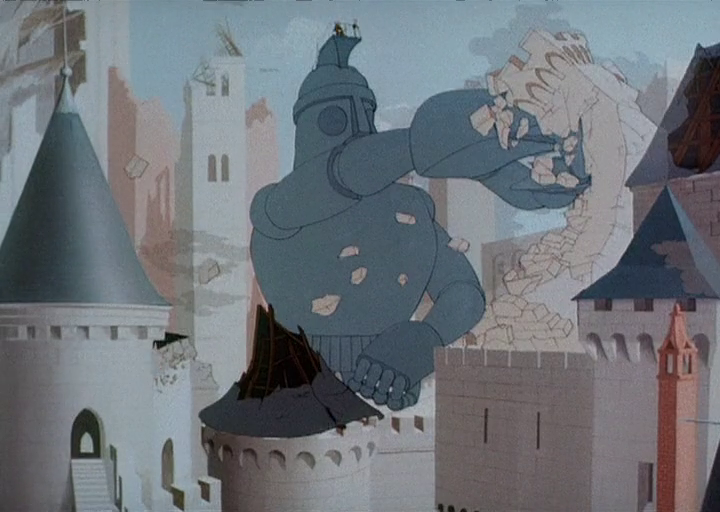

Ce monde pyramidal connaît cependant une fin heureuse… par sa destruction ! Comme la tour de Babel, le monde rêvé pour un seul et subi par tous s’écroule dans un grand fracas, grâce au déchaînement d’un robot géant, dont l’oiseau a pris les commandes.

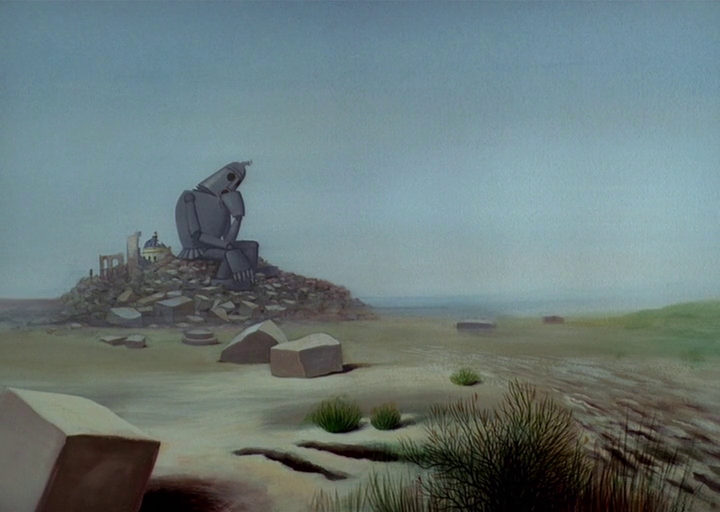

La machine finit à l’arrêt sur un tas de gravats. Pensive, dans un dernier geste d’intelligence artificielle, elle libère un petit oiseau prisonnier et écrase sa cage d’un coup sec, mettant un point final au récit. Le sens de ce geste n’échappera pas au spectateur, quel que soit son âge. C’est aussi la dernière scène sur laquelle Jacques Prévert travailla avant son décès en 1977, avant la sortie du film : une image-hommage en guise de parole, toujours aussi nécessaire à entendre aujourd’hui.

Merci à Florence Vandermarlière pour sa précieuse contribution au texte.

LE ROI ET L’OISEAU 1980 Paul Grimault

très bel article, merci pour ce rappel à ce film qui a aussi eu une influence sur les fondateurs du studio Ghibli au Japon.

J’aimeJ’aime