FLASH GORDON 1980 Mike Hodges

Quatre ans avant l’apparition de « Superman » et de « Batman », Alex Raymond, dessinateur prolifique et talentueux, crée en 1934 pas moins de trois séries de comic-strips qui vont faire sa renommée internationale : l’aventureux « Jungle Jim », le captivant « Agent X-9 », et le fantastique « Flash Gordon ».

Ce dernier est un joueur de polo athlétique (dans la version cinéma de 1980, un quarterback de football américain), qui se trouve propulsé dans l’espace pour sauver le monde de l’invasion du terrible empereur Ming. Raymond crée un monde d’aventures joyeusement fantastiques où il mélange allègrement des éléments de la préhistoire (avec reptiliens géants et dinosaures), de l’antiquité et du Moyen Âge (à travers costumes et décors) et du futur (avec fusées et technologies inconnues).

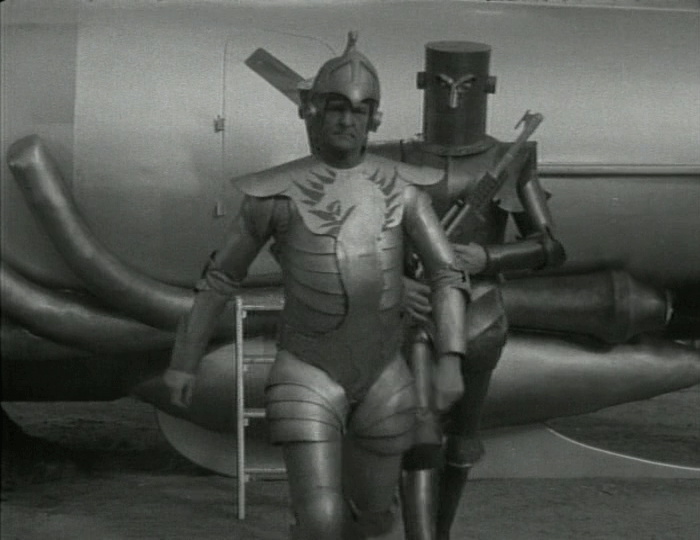

La bande dessinée est publiée en France sous le nom de « Guy l’Éclair » à partir de 1936, et se voit la même année adaptée au cinéma sous forme de serial (13 épisodes d’une durée de 20 minutes chacun). C’est Larry « Buster » Crabbe qui endosse avec panache le costume du héros blond et chevaleresque.

Pour diminuer les coûts, le film recycle des accessoires et costumes provenant d’autres productions (péplums, films de cape et d’épée). Deux suites seront tournées en 1938 et 1940.

Plus tard, le producteur italien Dino De Laurentiis acquiert les droits de « Flash Gordon » et souhaite en faire un remake avec Federico Fellini. Mais ce n’est qu’après l’énorme succès de « La Guerre des étoiles » (George Lucas, 1978), où certains personnages et accessoires ressemblent étrangement au monde imaginé par Alex Raymond, que De Laurentiis se lance dans la production de plusieurs films de science-fiction à gros budget, d’abord « Flash Gordon » en 1980, puis « Dune » de David Lynch en 1984.

Il engage Mike Hodges, connu surtout pour son premier thriller, le très sombre « La loi du milieu », et qui a déjà réalisé un film de science-fiction en 1974, l’étrange et sobre « Terminal Man », qui n’a eu aucun succès (!) Ce metteur en scène catalogué sérieux choisit cette fois de préserver l’innocence enfantine de la bande dessinée… Une approche soutenue par De Laurentiis, qui a déjà produit deux films de science-fiction opulents avec des super-héros délirants (« Danger : Diabolik » en 1967 et « Barbarella » en 1968).

Le film reste ainsi visuellement très fidèle à la bande dessinée et au serial des années 30. Danilo Donati crée les costumes et décors dans un style que la célèbre critique new-yorkaise Pauline Kael définit comme du « Disco in the sky ». Le décorateur a déjà œuvré sur plusieurs films de l’exubérant et baroque Fellini (« Casanova », « Satyricon » et « Amarcord ») où il a laissé libre cours à son goût pour l’exagération et le flamboyant. Mais la collaboration entre les techniciens italiens, qui comme Donati ne parlent pas un mot d’anglais, avec leur homologues britanniques s’avère assez compliquée.

« Danilo a créé des costumes délirants, très impressionnants, mais il n’a pas été très pragmatique. Je pense qu’il n’a jamais lu le scénario. Les figurants ne voyaient rien à travers les casques et devaient être dirigés sur le plateau comme des aveugles. 1

Selon certaines sources2, le costume de l’empereur Ming (joué avec malice par le charismatique Max van Sydow, aux côtés d’Ornella Muti) est tellement pesant que l’acteur doit faire des pauses entre les prises pour récupérer. Pour une séquence de rêve (qui finalement ne sera pas tournée), Danilo fabrique un magnifique casque de 10 kilos pour l’actrice Melody Anderson !

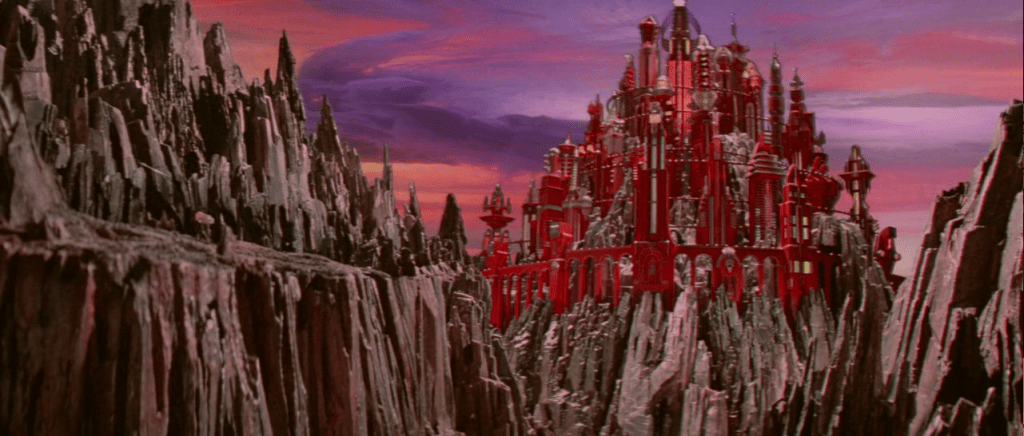

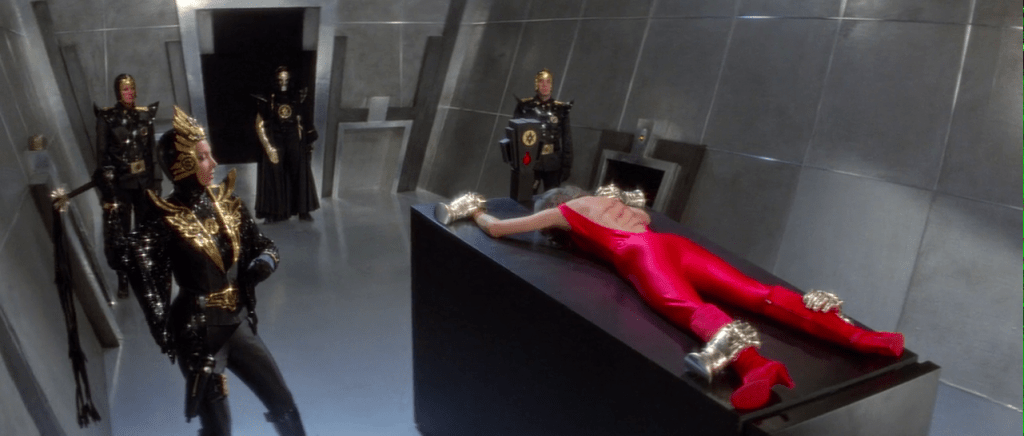

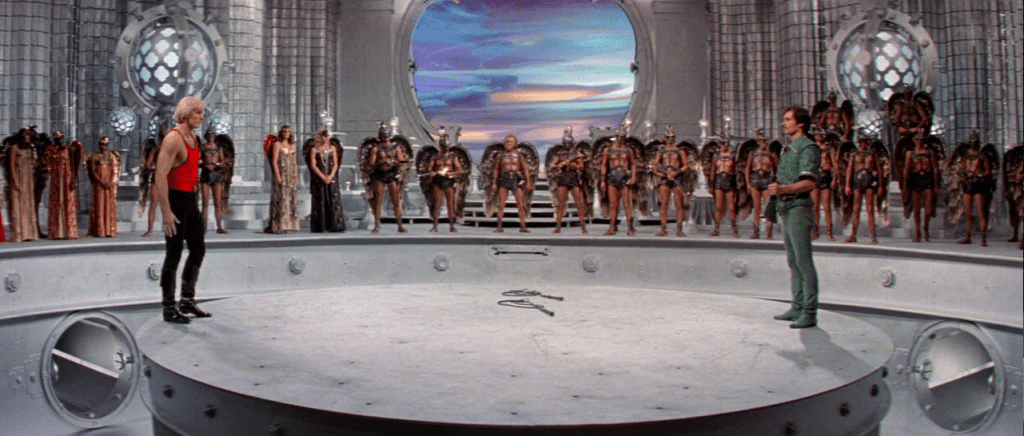

Si Danilo fait preuve d’une créativité sans retenue avec ses costumes farfelus et colorés, il uniformise les décors grâce à des fonds monochromes : trois couleurs hiérarchisent les différents espaces du palais de l’empereur Ming : rouge vif pour les espaces de représentation,…

… des teintes plus chaudes et dorées pour les chambres privées de la princesse Aura (Ornella Muti, à droite) – ici en conflit avec Dale Arden (Melany Anderson), la bien-aimée de Flash Gordon, …

… le gris-noir froid pour les parties « utilitaires » (cachots, chambre de torture, couloirs secondaires, etc).

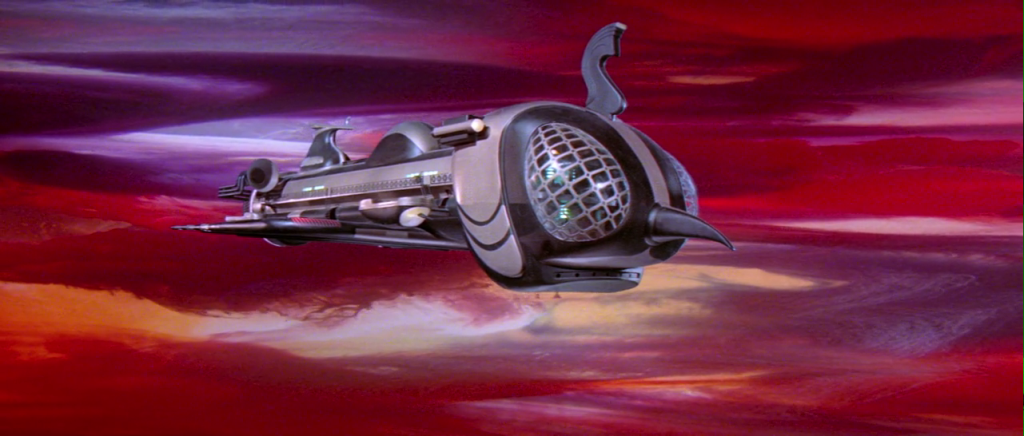

De même l’intérieur de la ville qui vole des hommes-oiseaux est uniformément aseptisé gris-argent. Les décors démentiels et les costumes débridés sauvent pour une grande partie le film, dont les effets spéciaux restent assez pauvres (comparés à ceux de la « Guerres des étoiles » sortie deux ans plus tôt).

« À un moment donné, je devrais freiner Danilo un peu. Beaucoup de gens pense que « Flash Gordon » est un film « camp3 », et je peux comprendre ça, mais je n’ai jamais eu l’intention, pendant le tournage, de faire de Flash Gordon un personnage « camp » ou « gay ». Mais Danilo était homosexuel et il a conçu ce T-Shirt pour Flash, avec des diamants brodés et un décolleté plongeant ! C’est là que j’ai dû le freiner un peu. »4

En dehors du T-Shirt trop suggestif, Hodges n’a visiblement pas beaucoup freiné Danilo Donati : la surenchère des couleurs éclate jusque dans le ciel, et les vaisseaux-spatiaux se transforment en dards phalliques – qui rappellent les vaisseaux-pénis de « Flesh Gordon », parodie érotique non-officielle, tournée en 1974. La musique tapageuse de Queen, à la fois rythmique et symphonique, renforce l’impression de surenchère permanente.

Le goût pour le bizarre infiltre le film à plusieurs niveaux : une scène de torture où la princesse Aura (Ornella Muti) est fouettée par Kala (Mariangela Melato) détonne pour un film tout public. Quant au professeur Zarkov (Chaim Topol), il subit un lavage de cerveau pour le moins inquiétant.

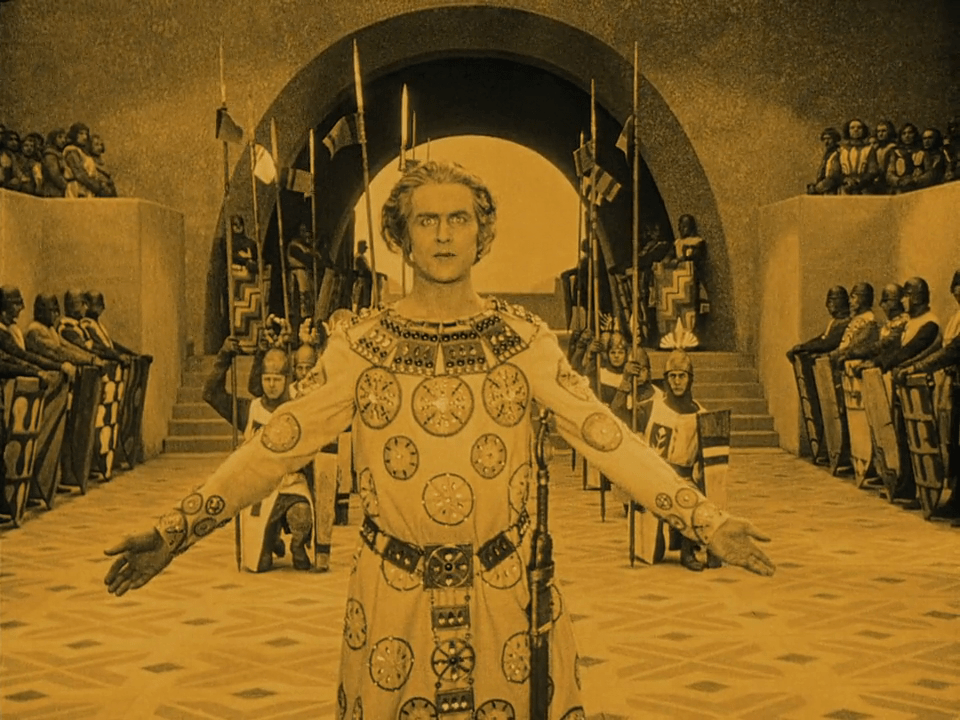

Mike Hodges voyait son film comme une critique de l’interventionnisme américain, avec «cet idiot de Flash Gordon, qui fonce dans le tas, sans rien comprendre » 4. Il évoque aussi Flash Gordon comme une renaissance de Siegfried, héros blond aux yeux bleu de la saga « Die Nibelungen » (à droite), de Fritz Lang (1924).

Si critique il y a, elle est difficile à déceler et le résultat reste un sommet aussi kitsch que jouissif du cinéma de science-fiction, avec des acteurs exceptionnels (notamment Max von Sydow, Ornella Muti, Timothy Dalton, Brian Blessed, Chaim Topol) dans des rôles stéréotypés et – pour la plupart – assez navrants. La mise en scène est efficace : l’ironie l’emporte sur le ridicule. Si Hodges n’a pas vraiment pu imposer son style personnel, il souligne dans des entretiens, qu’il n’a jamais eu autant de plaisir à tourner un film ! Et nous de le voir !

1Mike Hodges, entretiens avec Steven Paul Davies, dans « Get Carter and beyond – The cinema of Mike Hodges », Batsford, Londres, 2002

2Le terme « camp » (de l’anglais « prendre la pose ») désigne une œuvre qui intègre, volontairement ou pas, un regard exagéré de la sous-culture queer en affichant une homosexualité folle, extravertie et exagérée. John Waters a tourné plusieurs films camp, comme « Pink Flamingos » ou « Female Trouble ».

3IMDB : https://www.imdb.com/title/tt0080745/trivia/?ref_=tt_trv_trv

4Mike Hodges, entretiens avec Steven Paul Davies, dans « Get Carter and beyond – The cinema of Mike Hodges », Batsford, Londres, 2002

FLASH GORDON 1980 Mike Hodges

Une réflexion sur “Délire cosmique”